FEATURE 125

オリンピック開催を支える裏方たち

東京2020組織委員会のスポーツクライミングチーム

東京2020大会の準備・運営のため、2014年に設立された東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。その中には競技の運営だけに特化したチームが55、すなわちオリンピック・パラリンピックの競技数だけあり、今回紹介する「スポーツクライミングチーム」もその一つだ。

※本記事の内容は2021年6月発行『CLIMBERS #020』掲載当時のものです(取材日:2021年6月11日)。写真はスポーツクライミングチームの11名。

手探りで始まった2017年

スポーツクライミングチームは、スポーツマネージャーの小日向徹氏(メイン写真の前列左から2人目)に加え、現在は常勤3人、非常勤7人の11人で活動している。「最初は何をやっていいのかよくわからない状態から始まりました。新競技である我われの場合は、過去の運営実績を調べようにも過去がないわけですから」。2017年の発足当初のことを、JMSCA(日本山岳・スポーツクライミング協会)理事でIFSC(国際スポーツクライミング連盟)副会長も務めているチームのまとめ役、小日向氏はそう振り返る。組織委員会とIFSCとの間に立ち、競技運営の大枠を決める調整を担った小日向氏は、特に会場決定に際して苦労したそうだ。

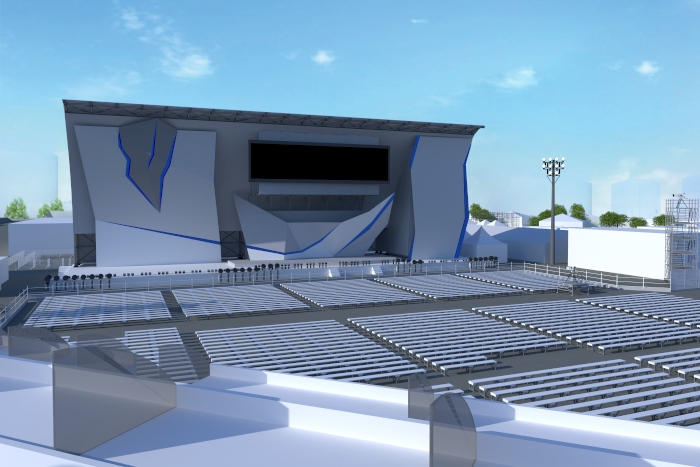

「オリンピックは競技エリア以外にも、メディア対応や放送要件の関係で広いスペースが必要なんです。都内中心部でそういった場所はなかなか見つからなかった。IOC、IFSC、組織委員会などの関係者といろいろな候補地を回りましたが、みなさんイメージしているものが微妙に違う。『富士山をバックに壁を建てたい』と言う方がいれば、『背景に都会が映るイメージが欲しい』と言う方もいて、限られた条件の中で調整を重ねる大変さがありました。選手のことを考えると、屋内会場にできなかったのは残念でしたが、できるだけ日中に陽が壁に当たらない、いい場所があてがわれたと思います」。

競技会場「青海アーバンスポーツパーク」のパース。(写真:©Tokyo 2020)

競技会場「青海アーバンスポーツパーク」のパース。(写真:©Tokyo 2020)

人材を集めてチームを作る過程でも苦慮したという小日向氏だが、「優秀なスタッフが集まってくれた。細かい部分は彼らが担ってくれて、非常に助かっています」と話す。その1人が、テクニカルオペレーションマネージャーの羽鎌田直人氏だ。「競技進行のために必要な準備全般を統括する立場」で、分刻みの競技スケジュールや、どのゲートから選手が出てきてどういった動きをするかといった動線など、より具体的な内容をIFSC、OBS(オリンピック放送機構)などと協議しているという。2016年までは選手だったが、現在は国内大会で運営の中心に立つなど、20代ながらチームの大黒柱として活躍する羽鎌田氏。「全世界にスポーツクライミングが発信され、もっと知ってもらえるチャンスに自分も貢献したいと思います」とモチベーションは高い。

競技エリアを統括する「テクニカルオペレーションマネージャー」の羽鎌田直人氏。

競技エリアを統括する「テクニカルオペレーションマネージャー」の羽鎌田直人氏。

五輪ならではのスーパーバイザー

オリンピックならではの役目を担う2人も紹介しよう。クライミングジムを経営し、ルートセットから編集・ライター業など“クライミングのよろずや”を自認する佐川史佳氏は、ルートセットスーパーバイザーというユニークな肩書きでチームに参加。大会の演出家とも言えるルートセッターは、東京五輪ではIFSC、JMSCA、組織委員会と3つの組織から派遣される。彼らとスケジュールを共有してシフトを組み、速やかに作業が進行できるようマネジメントしてルートセットの価値を最大化させるのが佐川氏の仕事だ。

「『スーパーバイザー』は『現場監督』。普段の大会ではチーフセッターが兼任しているような業務ですが、個性豊かなセッターたちが3チーム集まり、円滑に作業を進めていくためにはこの役職が必要でした」と佐川氏。用意されるホールドは4000近くあるといい、管理するだけで一苦労だ。「オリンピックではセキュリティなどの関係上、作業に関わる物すべてを組織委員会側で用意する必要がある。ビス1本、自由に買うことはできません。備品担当の村上さんと密に連絡を取りながら準備を進めています」。

「ルートセットスーパーバイザー」の佐川史佳氏。

「ルートセットスーパーバイザー」の佐川史佳氏。

そしてもう1人が、運営会社副社長として国内大手クライミングジム「PUMP」を経営する内藤里佳氏だ。今大会ではトレーニングベニュー&スポーツイニシエーションスーパーバイザーとして、選手の練習場所と、そこで行われるクライミング体験会の運営を担当する。普段であれば選手たちは大会前、自由にクライミングジムなどで練習するが、オリンピックでは決められた「プレイグラウンド」と呼ばれる練習場所で調整をすることになっている。競技当日にはウォームアップにも使用されるこの場所は、五輪期間中、観戦チケットを持たない方が間近で見られるようになるそうだ(※)。“アイソレーション”という文化を持つスポーツクライミングでは考えられないことで当初は議論を呼んだが、会場が同じ「3×3 バスケットボール」と合わせて新競技を盛り上げたいというIOC側の意向に、最終的にはIFSCの選手委員会が同意して実現に至った。

さらに大会の間、選手が使用しないときには、ボルダリング壁5面と短いスピード壁があるプレイグラウンドでクライミング体験会を開催するという(※)。「『イニシエーション』とは『知らしめること』。クライミングを普及するというビジネスはずっとやってきたつもりなので、そのキャリアを生かせればと思い、体験プログラムの企画など準備を進めてきました」と語る内藤氏。観客動員の方針が定まっていない現段階では実施形態の見通しが立たないそうだが、「若い優秀な人たちと仕事ができて刺激を受けました。ここで得た経験をうちの会社のスタッフにも伝えていければ」と前向きだ。

※編注:「プレイグラウンド」でのトレーニングの公開、体験会の実施は取りやめになった。

「トレーニングベニュー&スポーツイニシエーションスーパーバイザー」の内藤里佳氏。

「トレーニングベニュー&スポーツイニシエーションスーパーバイザー」の内藤里佳氏。

頼もしい裏方たちの日本代表

それぞれの任務の大変さについて小日向氏、羽鎌田氏、佐川氏、内藤氏が口をそろえて言うのが「勝手が違うこと」。様々な場面で、この新競技の特性を関係者にイチから説明する必要があったからだ。それでも前例がない中で、昨年春に行われたテストイベントでは一定の手ごたえを得た。

「クライミングって不思議で、個性的な人たちの集まりなんですが、ことコンペになると一致団結してきびきび動くんですよ」と内藤氏が話すと、佐川氏も「運営にトラブルはつきものですけれど、クライミング競技に深く関わってきた人はそういう状況に強いんですよね。トラブルが起きることも想定していますが、その場その場で対応していけるはず」と同意する。また五輪本番では、これまで各都道府県競技連盟の所属者を中心に国内大会の運営をサポートしてきた経験豊富なクライマーたちが、競技運営ボランティアとして参加する予定だ。

スポーツクライミングは、2024年パリ五輪でも追加競技に選ばれている。「コロナ禍による延期で、東京で競技が実施される前に採用が決まった。かつスピードが独立してメダル数は増えました。つまり準備状況と計画が高く評価されたわけで、そういった意味で我われスポーツクライミングチームはいい仕事ができたと思っています。様々な業務をこなしてくれたメンバーや関わった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。あとはその評価と期待を裏切らないように競技をデリバリーするだけです」と小日向氏。多くの裏方の支えのもと、スポーツクライミングは初のオリンピックに臨む。

CREDITS

取材・文 編集部 /

写真 鈴木奈保子

※当サイト内の記事・テキスト・写真・画像等の無断転載・無断使用を禁じます。